執筆者

医療法人ミント会 皮フ科かわさきかおりクリニック

院長 川﨑加織

専門資格

- 医学博士

- 日本皮膚科学会認定専門医

- 日本抗加齢医学会専門医

所属学会

- 日本皮膚科学会

- 日本抗加齢医学会

日常生活で困るほど汗の量が多くなる病気を「多汗症」と言います。

これは通常、特にワキ、手、足のひらなどの局所部位に見られます。多汗症は、社会的な不安や心理的ストレスを引き起こし、日常生活や社交活動に支障をきたすことがあります。多汗症は治療可能ですので、まずはご相談ください。

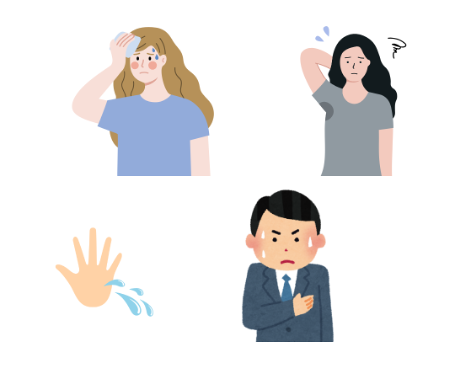

このようなお悩みはありませんか?

公益社団法人 日本皮膚科学会 原発性局所多汗症診療ガイドラインによる「原発性腋窩(えきか)多汗症」の診断基準は

1)最初に症状がでるのが 25 歳以下であること

2)対称性に発汗がみられること

3)睡眠中は発汗が止まっていること

4)1 週間に 1 回以上多汗のエピソードがあること

5)家族歴がみられること

6)それらによって日常生活に支障をきたすこと

これらのうち2項目以上当てはまる場合に診断されます。

拭き取りタイプの原発性腋窩多汗症治療薬です。

1日1回、一拭きするだけで、使い切りのため衛生的です。

持ち運びしやすく旅行のお供にも。

9歳以上の方からお使いいただけます。

塗るタイプの原発性腋窩多汗症治療薬です。

ボトルタイプで手に薬液が付きにくく、安全性に優れた塗布法です。

12歳以上の方からお使いいただけます。

ワキにボトックス®注射をすることで汗腺の働きを弱くします。

当院は保険適用です(3割負担で24,000円程度)

保険ではGSKグラクソスミスクライン社製の「ボトックス®」を取り扱っております。

診察料、麻酔料別途

効果の持続期間 約4〜9ヶ月(個人差があります)

15歳以上の方からお受けいただけます。

ワキボトックスについては当院では診察時に同意書をご記入いただき、後日施術とさせていただいております。診察の日に施術はできませんのでご了承ください。

手掌多汗症治療薬です。

日常生活をする上で支障をきたすほど手のひらから汗が出る症状を「手掌多汗症」といいます。

寝る前に塗って就寝、朝起きたら洗い流すのを4週間行います。

12歳以上の方からお使いいただけます。

妊娠中、授乳中の方には処方できません。

皮膚の浅い層に微量ずつボトックスを注射することで、皮膚に働きかけつつも自然な表情を維持し、毛穴を引き締め、汗・皮脂の分泌をおさえます。

全顔:77,000円(50単位)

診察料、麻酔料別途

自費診療のマイクロボトックス®︎についてはアラガン社製の「ボトックスビスタ®」を使用しております。

眉間や目尻をはじめとする顔面の表情じわを目立たなくする注射薬として注目されておりますが、多汗症の治療にも効果的です。

当院ではA型ボツリヌス毒素を含む製剤を使用しています。

毒素といっても、天然のたんぱく質からできた毒素を分解・精製したもので、ボツリヌス菌の菌体やその成分、培養液の成分などは一切含まれません。

A型ボツリヌス毒素製剤は、25年以上にわたり医薬品として、さまざまな疾患の治療に使われています。

日本では現在、眼瞼けいれん、片側顔面けいれん、痙性斜頸(けいせいしゃけい)、小児脳性麻痺患者(2歳以上)の下肢痙縮(けいしゅく)などに伴う尖足(せんそく)、重度の原発性腋窩(えきか)多汗症、斜視などの治療において、健康保険診療が認められています。

当院では保険ではGSKグラクソスミスクライン社製の「ボトックス®」を、自費ではアラガン社製の「ボトックスビスタ®︎」を取り扱っております。

個人差によりますが、効果が強く、筋肉が必要以上にリラックスすることで眉毛が下がったり、まぶたが重くなることがあります。ただし、眉毛下垂、眼瞼下垂などの副作用は、1ヵ月程度で症状が消えることがほとんどです

注射部位を中心とした内出血が1~2週間出る場合があります。麻酔クリーム(別途2,200円)や冷却することで、最小限に抑えることができます。

治療効果や継続期間は個人差があります。

当院では、多汗症にお悩みの方を対象に、オンライン診療による治療薬の処方を行っています。

日常生活に影響が出るほどの汗に悩んでいるからこそ、対面での受診に抵抗を感じる方も少なくありません。

そんな方にこそ活用いただきたいのが、スマートフォンやパソコンから受けられる「オンライン診療」です。

画面越しの診療は、対面に比べて気持ちが楽になりやすく、相談の一歩を踏み出しやすい環境です。どうぞご活用ください。